Marion Kalter

Photographs

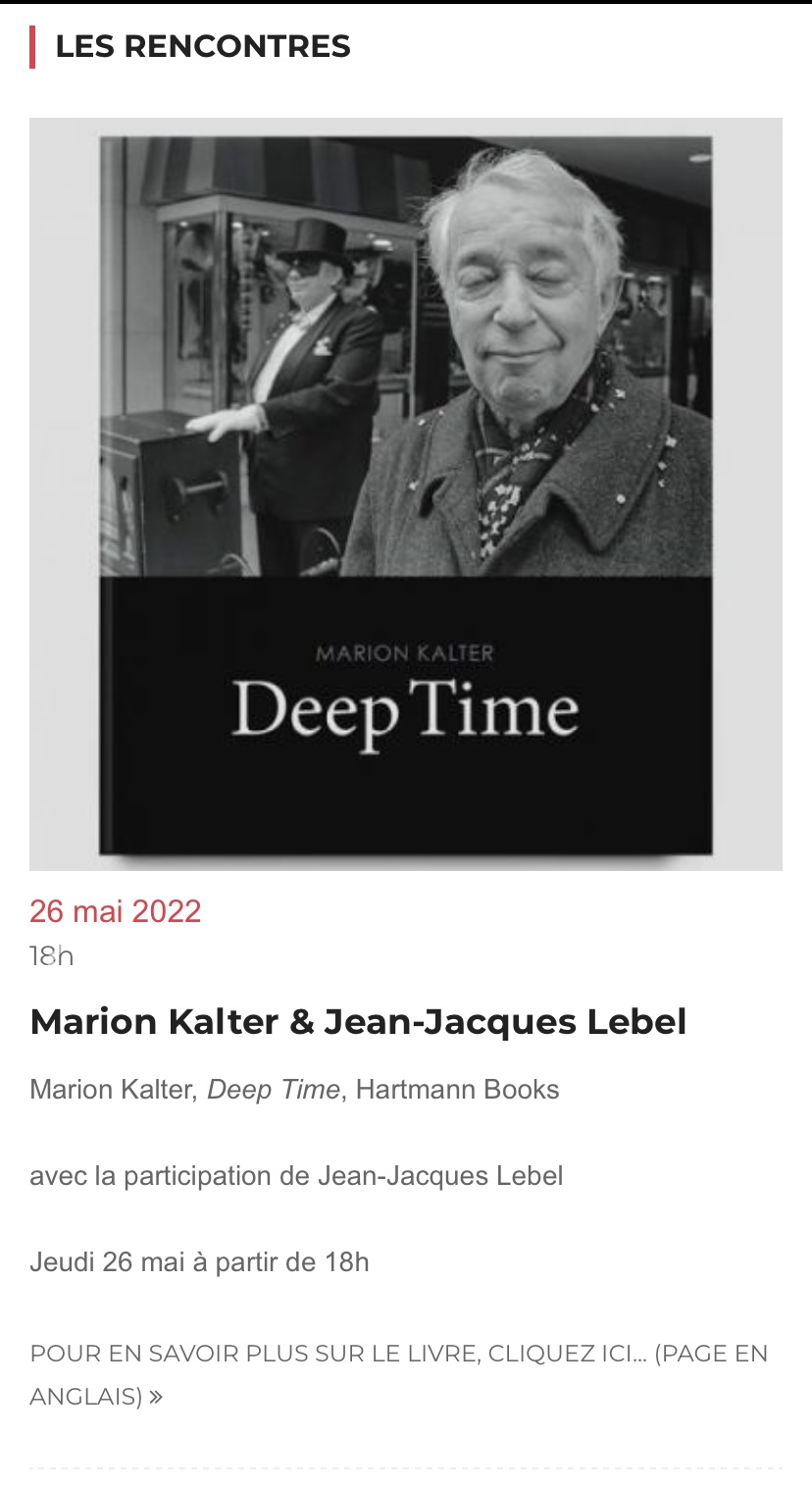

Presentation du livre Deep Time

Presentation de mon livre Deep Time Le 26 Mai 2022 à 18h à la librairie Les Cahiers de Colette 23 rue rambuteau ParisLe long été de la photographie de Marion Kalter

Par Florian Ebner

___Arles, 1976. Une jeune femme de 25 ans, tout juste sortie des Beaux Arts, pose devant un appareil photo (page 56). Toutes les photos, hormis deux d’entre elles, la montrent dans un intérieur vide ou presque. Elle porte toujours le même vêtement : un corsage blanc qui découvre les épaules et une jupe aux motifs fleuris. Une chaise est l’accessoire qui lui permet de prendre différentes poses : mains croisées sur les genoux ; tête tournée vers la fenêtre, ignorant l’objectif ; main accrochée à une porte et l’autre posée sur le front ; et même, recroquevillée derrière une chaise d’où elle fixe l’objectif à travers les barreaux du dossier. D’autres photos la montrent assise sur le sol, comme plongée dans un rêve, bras et jambes oscillant dans un léger flou. Les portes jouent un grand rôle, elles sont ouvertes et elles structurent l’espace photographique, donnant l’impression qu’on se trouve dans une usine vide ou une école désaffectée. Dans deux de ces photos, la jeune femme se trouve plus près de l’objectif. Cette fois-ci, elle tient l’appareil dans ses mains et se photographie devant un vieux miroir en face d’un mur en carrelage blanc. Ces deux images évoquent la mise en abyme d’un moment d’introspection. Faut-il comprendre qu’elle se cherche à travers des poses convenues, à travers lesquelles elle s’approche d’elle-même ou s’en éloigne ? Ces esquisses sont-elles de simples exercices de style photographiques pour trouver la bonne image ?

Quarante-cinq ans plus tard, la femme de la photographie, Marion Kalter, nous dira que la séance de prise de vues lui a été inspirée par une conversation avec David Hurn, un des photographes de l’agence Magnum. Ailleurs, à propos de cette séance, elle se souviendra aussi du film Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce. 1080, Bruxelles, sorti la même année dans les salles de cinéma (1975). Elle avait photographié la réalisatrice, Chantal Akerman, devant l’affiche de son film.

Comme on pouvait s’y attendre, l’appareil photographique fut, pour Marion Kalter, l’outil privilégié de la liberté d’expression, pas seulement au regard des rôles assignés aux uns et aux autres dans la société mais au regard de l’étroit corsetage qui sévissait dans l’art et la peinture de ces années-là. Femme-artiste débutant au cours des années 70, Marion Kalter s’ouvrit au monde, comme beaucoup d’autres, grâce à cet appareil.

***

Tandis que je naviguais au milieu des nombreuses photos de Marion Kalter rassemblées pour cette exposition, le titre d’un livre me revint en mémoire : Le long été de la théorie, un essai de l’historien Philipp Felsch, qui rend compte de la façon dont les théories structuralistes et post-structuralistes (essentiellement françaises) ont été reçues en Allemagne par le biais de la maison d’édition berlinoise Merve-Verlag. Cette association d’idées ne m’a pas seulement été dictée par le fait que Marion Kalter a exécuté des portraits de Roland Barthes et de Claude Lévi-Strauss mais par le fait qu’elle a photographié de nombreux « types d’étés ». Y aurait-il eu aussi un « été de la photographie » ? Et quand commence-t-il donc, cet été-là, pour Marion Kalter ?

Il y eut tout d’abord les premiers jours de chaleur, quand Marion, âgée de huit ans, profita d’un séjour estival dans une famille anglaise de l’île de Jersey (p.158) pour faire ses débuts avec l’appareil photo, puis ces photos d’elle, nue ou habillée, sur le canapé familial (p.164). Mais le véritable été fut peut-être celui de 1974 au cours duquel elle rencontra Ted Joans, son aîné de vingt-trois ans, qui fit, dit-elle, sa « Téducation ». Musicien de jazz, poète, grand voyageur, il l’initia au monde de la « beat generation » qui fut décisive dans le mouvement d’émancipation intellectuelle et sociale de l’époque.

Cette jeune femme de vingt-quatre ans, étudiante aux Beaux-Arts, étudiante en Lettres également, choisit la photo pour se rapprocher du monde intellectuel et artistique de son temps et pour y participer. Aussi va-t-elle photographier Joyce Mansour, Régis Debray et Gabriel Marquez assis côte à côte sur un canapé défoncé (p.61), saisir la performance de Steven Taylor, Allen Ginsberg et Peter Orlovsky déclamant à gorge déployée dans le jardin du Centre Américain de Paris (p.83), réaliser une série de clichés de James Baldwin et Ted Joans dans lesquels éclate la pure joie des retrouvailles et du travail en commun. Deux photos de William S. Burroughs attirent tout particulièrement l’attention. L’une, en format large, datée de 1977, nous montre W.S. Burroughs, seul, assis, de dos, sous l’éclairage cru des projecteurs, face au vide béant d’une salle. La seconde, prise six années plus tard, nous montre cette fois Burroughs, photographié de face, mais si profondément plongé dans ses pensées qu’il paraît encore plus absent que dans la photographie précédente où on ne voyait que son dos (p.75/ 77).

La « Téducation » permit également à Marion Kalter d’accéder au monde de la musique et du jazz. Au Festival de Juan-Les-Pins elle photographie Dizzy Gillespie sur scène, Charles Mingus au bar allumant son cigare. Ces images n’ont rien perdu de leur magie initiale ; on y devine aussi la timidité d’une jeune femme qui côtoie un artiste accompli. En visite avec Ted Joans chez Dorothea Tanning, Marion Kalter surprend John Cage dans son travail. Dans la photo, John Cage lève les yeux : pris dans une composition d’une parfaite symétrie entre les deux bandes tournant dans le magnétophone, les deux coquilles du casque autour de sa tête et ses deux mains de part et d’autre. M. Kalter saisit cet intense et bref instant pendant lequel le compositeur détourne son attention de la musique (p.145), une attention, une concentration, que la musique capte presque toujours complètement.

***

C’est aussi grâce à Ted Joans qu’elle obtient son premier travail dans une des galeries entièrement consacrées à la photographie, au moment où, dans le milieu des années 70, cette dernière commence à trouver sa place dans les institutions culturelles. La galerie se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble dont le premier étage est occupé par un magasin d’appareils à plaques et le troisième par l’agence Magnum. Comme Marion Kalter parle couramment l’anglais et l’allemand, elle est engagée pour traduire ce qui se dit dans les ateliers des toutes jeunes Rencontres Internationales de la Photographie (fondées en Arles quelques années plus tôt en 1969) en pleine expansion. À ce moment-là commence l’été de la photographie. C’est avec un peu d’incrédulité, mais aussi de nostalgie et d’envie, qu’on regarde aujourd’hui l’effervescence des journées de Juillet 1975 et 1976, telle qu’elle est captée par les photos de M. Kalter, bonnes photos et surtout témoignages de première main sur ces ateliers désormais légendaires. L’intérêt passionné qu’on voit chez les jeunes gens rassemblés sur ces photos n’est pas sans rappeler l’esprit des happenings et des sit-ins publics. Pour ces jeunes gens, les petits appareils reflex de Nikon, Canon ou Olympus (comme celui que porte Marion Kalter devant son visage dans le portrait au miroir évoqué plus haut) deviennent les nouveaux outils pour s’approprier la réalité, pour exercer sa fibre poétique ou pour exprimer un engagement politique. On voit d’ailleurs dans ces photos une foule de nouveaux disciples qui, appareils en mains, autour du cou, ou posés près d’eux, écoutent, fascinés, le prèche en plein air de Lucien Clergue. Là, dans une petite pièce, au milieu d’une douzaine de participants des deux sexes, Ralph Gibson, cigarette à la main droite et feuilletant un tas d’épreuves de la main gauche, enseigne la critique de l’image : moment de tension suspendue qui laisse tout loisir à Marion Kalter de fixer la scène sur la pellicule (p.50). À cette époque, Gibson était l’un des acteurs-clé de la transmission en Europe de la photographie américaine. La pittoresque cité arlésienne était devenue, au milieu de l’été, son incontournable camp de base. Avec ses séries du début des années 70, The Somnambulist, Gibson avait su conjuguer le réalisme magique et l’élégance graphique, un style qui avait été reçu en Arles avec enthousiasme et qui devait, pendant des générations entières, inspirer beaucoup de photographes et susciter beaucoup d’imitations. C’était encore un style de photographie qui permettait de dire au public : « Dites-moi ce que vous voulez raconter avec l’appareil photo et je vous dirai comment composer l’image pour qu’elle devienne une bonne image. »

Pour la jeune Marion Kalter que ses fonctions de traductrice et d’interprète plaçaient au centre des discussions, ces expériences ne pouvaient être que stimulantes, comme elle l’a elle-même explicité en faisant référence au photographe de Magnum, David Hurn. A côté des discussions sur les photos et les séminaires avec Garry Winogrand et Guy Le Querrec, avec Verena Von Gagern (dont l’œuvre est quelque peu tombée dans l’oubli), il y a par ailleurs les photos des ateliers de prise de vues. Quelle énergie est alors libérée ! Voici Floris Neusüss occupé à chorégraphier dans une église une rangée d’hommes avant qu’ils ne deviennent, par des photogrammes grandeur nature, une véritable frise vivante. L’aspect happening de ces ateliers, tout à fait dans l’esprit émancipateur des années 70, transparaît encore mieux dans les photos faites chez Jean-Pierre Sudre, à Lacoste, où il avait convié les « ambitieux photographes amateurs », majoritairement de sexe masculin. Ils sont tous nus au milieu des modèles appointés de l’Atelier du Nu. Il est aujourd’hui permis de se poser des questions sur la pertinence artistique de certains de ces ateliers mais, quoi qu’il en soit, Marion Kalter – et non sans ironie – y réussit une magnifique photo : autour de la piscine de Jean Pierre Sudre, deux photographes de l’agence Magnum, David Hurn et Guy Le Querrec, ainsi que Will Mac Bride, sont agglutinés autour de deux modèles nus (p.53). Il faut croire que la véritable prouesse artistique était alors de ne laisser entrer aucun autre collègue photographe dans la photo en même temps que d’évoquer, dans ce paysage caniculaire du sud de la France, quelque chose des clichés d’Edward Weston.

***

Les portraits d’intellectuels et d’artistes parisiens, réalisés par Marion Kalter à la fin des années 70, nous ramènent à ce « long été de la théorie » qui, vu de Paris, en était déjà à l’automne si ce n’est au début de l’hiver. Le grand anthropologue structuraliste, Claude Lévi-Strauss, âgé de soixante-treize ans, jette un regard, par-dessus son épaule, à la jeune photographe que l’on imagine un peu intimidée (p.143). Les deux philosophes, Emil Cioran et Emmanuel Levinas (si différents l’un de l’autre mais tous deux venus d’Europe de l’Est pour trouver, comme tant d’autres intellectuels, refuge à Paris) prennent la pose pour Marion Kalter : Cioran, dans son petit appartement mansardé du quartier latin, et Lévinas légèrement recroquevillé sur sa chaise, en position oblique, comme toutes les publications entassées dans le fauteuil qui se trouve auprès de lui. Tous deux paraissent sceptiques, ou seulement pensifs, mais ils semblent faire entièrement confiance à la jeune photographe dont l’identité composite franco-germano /americano-autrichienne fait écho à leur situation d’exilés. Dans la magnifique photo de Roland Barthes, datée de 1979 (année où il terminait La Chambre claire : Note sur la photographie) ce dernier ignore la présence de la photographe et se montre de profil, corps tourné dans une autre direction, le regard orienté vers la fenêtre ouverte, soit pour regarder vers l’extérieur, soit dans un mouvement purement introspectif. On ne peut s’empêcher de relier ce portrait de Barthes aux réflexions que lui-même a faites sur la photographie, notamment au passage sur les différentes temporalités supposées être à l’œuvre dans le portrait qu’a fait Alexander Gardner de l’assasin Lewis Payne, condamné à mort. « Il est mort et il va mourir. » Doit-on voir dans ce portrait de Barthes se détournant les prémisses de ce désir de mort que certains de ses compagnons lui prêtaient dans les derniers mois de sa vie, désir de mort de Barthes qui, quelques mois après cette photo, mourra dans un accident ? Sans savoir si Barthes se serait reconnu ou non dans cette photo, l’étude de celle-ci atteste qu’il s’agit bien d’un « intellectuel à la fenêtre ». Barthes aurait sans doute appécié dans nombre de portraits faits par Marion Kalter que ceux-ci ne « surdéterminent » pas la personne représentée, qu’ils ne lui fassent pas porter le fardeau d’une signification préconçue, encore moins d’un sens explicaticatif. Ses photos sont en effet le résultat d’observations furtives, d’instantanés pris par intuition, ce sont, pour employer le langage musical, des sortes « d’impromptus », des improvisations nées de la grâce de l’instant et dont le charme tient à la simplicité du geste ou au choix du moment. On le voit tout particulièrement dans ces photos, d’Eric Rohmer surgissant en coup de vent dans la salle d’un séminaire (p.125), de Robert Wilson qui fouille dans ses souvenirs pendant une communication publique, de Luigi Nono qui attrape son appareil photo au cours d’une séance d’enregistrement en studio (p.148) et de Pierre Boulez qui répète devant des rangées de pupitres déserts (p.147). L’univers musical sera d’ailleurs de plus en plus présent dans le travail de Marion Kalter, d’autant qu’à partir de 1980, elle contribuera régulièrement à la revue « Le Monde de la Musique ». Mais, si le milieu artistique parisien est composé pour moitié par des hommes, dans l’œuvre de Marion Kalter, ils n’en constituent que la partie la plus petite.

***

Le mouvement féministe des années 70 est durablement inscrit dans son travail. En témoigne la quantité de portraits consacrés à des femmes auteures, artistes et photographes. Lotte Eisner, figure de proue de la modernité, grande dame de la cinématographie que l’exil mena à Paris, pose en train de lire des extraits de son livre, L’écran Démoniaque, et cela en 1983, l’année de sa mort. Sur une très ancienne photo, datée de 1974, Anaïs Nin, auteur d’inégalables journaux intimes, prodigue un énigmatique sourire. En 1979 Marion Kalter réussit une singulière prouesse : dans la dépendance parisienne de la Galerie Zabriskie (autre tête de pont de la photographie américaine en France), elle parvient à rassembler dans le même cliché Bérénice Abbott et Gisèle Freund (p.126). Les deux femmes ne s’étaient pas rencontrées dans le Paris de l’entre-deux-guerres. La première avait quitté Paris à la fin des années 20 pour regagner les Etats-Unis tandis que la seconde avait quitté Francfort et l’Allemagne nazie en 1935 pour s’installer à Paris où elle photographiera les intellectuels de son temps et écrira une première histoire sociale de la photographie. Bérénice Abbott et Gisèle Freund ne sont pas en train de se parler dans cette photo. Freund regarde avec attention les photographies exposées sur le mur, Abbott demeure assise, monument vivant de l’histoire de la photographie, tel un sphinx.

Les portraits de la jeune génération de femmes auteures ou artistes correspondent à des images plus contrôlées, qui visent la plus grande exactitude possible. Annette Messager pose devant l’un de ses propres travaux qui a pour sujet la perception de soi et la perception que les autres ont de soi (p.137). Susan Sontag, auteure, entre autres, de l’essai Sur La Photographie, est présentée « en pied », plein cadre, arborant son impressionnante chevelure (p.129). De la jeune génération, Chantal Akerman pose devant l’affiche de son film Jeanne Dielman dont l’héroïne est interprétée par Delphine Seyrig, icône du féminisme moderne. Là, c’est le portrait de Joan Mitchell, peintre américaine, dont les grands verres de lunettes semblent faire écho aux petits cadres retournés derrière elle (p.122). Ici, Joyce Mansour, écrivaine d’origine égyptienne, est assise près d’une fenêtre, au-dessous d’une statuette représentant un oiseau, peut-être son alter ego ou l’hiéroglyphe de sa propre identité (p. 132). Les plus beaux portraits des femmes artistes sont peut-être ceux mis en scène dans les appartements et les ateliers de ses modèles. La merveilleuse Agnès Varda, cinéaste et photographe virtuose, trône, débonnaire dans son lit d’où elle disserte avec affabilité près d’un projecteur 16mm (p.120). Et voici le portrait en pied de Gina Pane. La pose qu’elle prend devant l’objectif de Marion Kalter ne laisse rien deviner du radicalisme de ses performances qui pouvaient aller jusqu’à la blessure physique mais ses grands bras généreusement ouverts, ses mains refermées sur les battants d’une porte-fenêtre, rappellent judicieusement qu’elle est l’une des principales représentantes de l’art corporel, que le corps est bel et bien son moyen d’expression (p.123).

Au cours d’une conversation, Marion Kalter s’est un jour exprimée sur sa photographie et cela sur un mode aussi franc, aussi direct, que celui de ses photos. Elle n’a jamais cherché à devenir cette artiste de l’équilibre géométrique, cherchant sans cesse la composition parfaite, à la manière d’un Cartier-Bresson. Ce qui a compté pour elle c’est de participer à des moments privilégiés en les saisissant. Les fruits les plus précieux qu’elle aura récoltés au cours de son long été de la photographie, ce sont tous ces témoignages. Il nous faut cependant préciser que ces moments précis ouvrent, le plus souvent, sur des temporalités différentes. De manière sous-jacente opère, dans tout ce travail, l’histoire de la famille de Marion Kalter et sa propre histoire, quand elle fut, à seize ans, confrontée à la mort de sa mère et de sa grand-mère et qu’il lui fallut surmonter la souffrance de ces pertes. Different Trains, c’est le titre de l’une de ses dernières séries à ce jour (p.171/175). Ce titre est emprunté à une pièce de Steve Reich, commandée au compositeur, en 1988, par l’Ircam, institution adossée au Centre Georges Pompidou pour laquelle Marion Kalter a souvent travaillé.

La composition de Steve Reich est inspirée par les fréquents voyages en train qu’il fit pendant son enfance entre New York et Los Angeles. C’était dans la première moitié des années 40. Si ces voyages avaient été effectués dans les mêmes années sur le sol européen de la Shoah, nul doute qu’ils auraient pris un autre sens pour cet enfant d’une famille juive. Le lien entre ces voyages de Steve Reich et le travail de Marion Kalter se constitue à travers la fuite du grand oncle de cette dernière, lui aussi d’origine juive, qui prit le transsibérien à travers l’Union Soviétique des années 40. Soixante dix sept années plus tard, en 2017, Marion Kalter entreprend ce même voyage dans un wagon-couchettes et suit un trajet presque identique, de Moscou à Pekin. Son père, juif allemand naturalisé américain, juriste pour les parties civiles au procès d’IG Farben et qui a travaillé pour l’OTAN, d’abord en France puis à Heidelberg, apparaît dans un étrange portrait. Assis à son bureau, il ne nous montre pas son visage caché derrière le masque de Groucho Marx et l’on voit une carte de l’Allemagne dépliée dans son dos (p.165). Cette image est peut-être, elle aussi, l’hiéroglyphe d’une certaine identité au XXème siècle.

Une importante exposition, sur les femmes photographes pendant la République de Weimar, avait pour titre : Photographier, c’était participer. On peut considérer que ce titre vaut tout aussi bien pour la génération des photographes des années 70 et qu’il convient particulièrement à l’entreprise photographique de Marion Kalter. Pour celle dont les origines et le parcours entremèlent la France, l’Allemagne et l’Amérique, pour celle qui, de ce fait, s’est ouverte à la pratique de plusieurs langues, la photographie est devenue une sorte de « langue intime », une langue qu’elle pratiquait en se cachant derrière son appareil photographique et en participant tout à la fois au monde des intellectuels et des artistes. L’Olympus qu’elle tient devant le miroir, dans la séquence des autoportraits en Arles, est devenu l’outil pour explorer sa propre biographie, que ce soit pour les premiers autoportraits sur le canapé familial ou que ce soit, de façon plus récente, pour pratiquer des fouilles archéologiques dans le grenier parental. Une autre série que l’on va pouvoir découvrir dans ce livre.

Traduit de l’allemand par Patrick Démerin et Jeanne Labrune

Sur une photographie de

Marion Kalter Par Jean-Jacques Lebel

Cette photographie, qui date du 1er juin 1979, a été prise à l’occasion de la séance inaugurale du premier Festival International de Poésie Directe POLYPHONIX qui s’est déroulée 261 Boulevard Raspail à Paris, à l’époque où l’American Center n’avait pas encore cédé la place à la Fondation Cartier. L’American Center était un établissement privé, ouvert à la contre-culture et aux arts expérimentaux, à ne pas confondre avec l’antenne de l’Ambassade américaine sise rue du Dragon. La scène se passe dans le jardin, lors d’une ultime répétition, à l’entracte.

Les quatre personnages sont – de gauche à droite – Steven Taylor, un jeune musicien professionnel – chanteur et guitariste – recruté par Ginsberg pendant la décennie où ce dernier s’est consacré à des tournées internationales dans des salles de concert, des amphithéâtres universitaires et/ou en studios d’enregistrement avec ce même trio. Allen Ginsberg, le légendaire scribe de Howl et de Kaddish, deux chefs d’œuvre littéraires qui ont beaucoup fait pour dynamiser la pensée poétique de la deuxième moitié du XXe siècle. Celui qui vous parle (nouvelles traductions françaises à la main) placé derrière Orlovsky. Peter Orlovsky, considérable poète de la Beat Generation, auteur notamment de « Clean Asshole Poems » (publié chez City Lights Books à San Francisco). Steve serre contre lui son instrument, Allen est assis en tailleur dans l’herbe devant son harmonium, écoutant ma traduction d’un de ses poèmes qui sera lue au micro, en alternance avec les versions originales. Le Ginsberg photographié ici n’est pas l’imprécateur du Pentagone et de Wall Street ni l’aède nu photographié en Inde au bord du Gange, ni le Beatnik quasi-nu, coincé avec Gregory Corso, dans la cabine de douche où le photographe mondain Richard Avedon les a fait poser, ni le shaman hirsute et défoncé affublé d’une belle barbe biblico-bouddhiste qui, avec Kerouac, Corso, Burroughs et Bob Dylan, a bouleversé les normes du discours poétique et, se faisant, a quelque peu « changé la vie ». Il est ici en veston et cravate, les cheveux courts, le visage glabre, sa barbe touffue, ayant été coupée et offerte à son ami le cinéaste Jonas Mekas (cette relique au statut équivoque est conservée dans une boîte à chaussures dans les archives de la Filmmaker’s Cinémathèque de New-York). Peter Orlovsky, lui aussi sur son trente et un, porte un costume impeccablement blanc, chaussettes assorties, cravate, sa queue de cheval élégamment glissée sur l’épaule, son banjo et sa guitare posés dans l’herbe à côté de lui. Le regard d’Orlovsky est intense : il a conscience du vertige que produit le va et vient corporel entre l’oral et le scriptural. Le moment est intimiste et comme suspendu, la photographe a réussi à en capter la fragilité et le contenu affectif. Quatre amis sont sur le point de se lancer dans une « aventure sans filet » : la première présentation bilingue, devant le public nombreux et averti de l’American Center de Paris, d’une version singulièrement différente de la poésie Beat, non pas amoindrie, ni assagie, bien au contraire – la force subversive des textes n’a pas toléré la moindre censure – sous une forme sensuelle, musicalisée et/ou chantée comme l’était, d’ailleurs, le poème de William Blake, Tygger, Tygger, par lequel Ginsberg avait coutume de commencer ses « séances » publiques. Le saut fut véritablement périlleux, le pari nullement gagné d’avance. Lorsqu’il se produira sur scène en lever de rideau de la Rolling Thunder Review – la tournée historique de ses amis Bob Dylan et Joan Baez – Ginsberg subira de gros déboires : il chanta faux et les fans de Dylan prirent son harmonium en grippe – il en sera copieusement sifflé et humilié comme le sera, des décennies plus tard, Patti Smith lorsqu’elle aura la malencontreuse idée de se présenter à Stockholm à la place de Dylan pour y beugler affreusement pendant la cérémonie de réception du Prix Nobel de Littérature décerné à l’auteur de « Blowin’ in the Wind » lui qui n’a pas jugé bon de se déplacer. De lourds soupçons pèsent automatiquement sur toute personne (bien ou mal intentionnée) cherchant à se faire passer pour qui il ou elle n’est pas. D’emblée, poésie et Show Business sont antinomiques. Cela n’a pas empêché quelques individus exceptionnellement doués – Langston Hughes, Jack Kerouac, Michael Mc Clure, Jayne Cortez, Ted Joans, Amiri Baraka, Linton Kwesi Johnson, Michael Smith, entre autres – de “jazzifier » leurs écrits avec l’aide d’excellents musiciens. L’idée étant de sortir du cercle social restreint où sont enfermés les amoureux de la poésie, d’arracher le texte à la page et de le sonoriser afin de mieux faire circuler l’utopie poétique auprès d’auditeurs qui jamais n’achètent un livre ni ne prêtent l’oreille à des penseurs insurgés et visionnaires. D’où la fragilité hiératique qui se dégage de cette image. Ginsberg et Orlovsky étaient d’abord venus à Paris en 1957. Ils ont vécu et beaucoup écrit au fameux Beat Hôtel – 9 rue Gît-le-cœur – en compagnie de Corso, de Burroughs, de Gysin et de bien d’autres…jazzmen, artistes, écrivains de diverses origines, tous et toutes fauchés, expatriés, nomades et glorieux « clochards célestes ». Revoilà, à Paris, vingt-deux ans plus tard, Ginsberg et Orlovsky, célèbres, certes, mais plus lucides que jamais quant au sort de la planète Terre ployant sous l’emprise toujours plus totalitaire de « Moloch les gouvernements hébétés…Moloch dont la pensée est mécanique pure… » (Howl, Chant II).

Cette photographie de Marion Kalter a le mérite de révéler l’envers de la médaille Beat qui comporte, non pas deux, mais d’innombrables faces, chacune plus inorthodoxe et incongrue que les autres.

Jean-Jacques Lebel